2025-07-31

抗战时期,中国教育遭受重创,全国中等学校减少40%,失学儿童超千万。面对民族危机,教育家张澜提出“救亡需育人”理念,开创性地构建了教育救国体系:通过南充民教馆唤醒民众抗日意识,建华中学培养革命骨干,成都慈惠堂收容教育战争难童。这一“教育-培养-救助”三位一体的实教育在民族救亡中的关键作用。

图注:1946年张澜、文幼章、何北衡在成都慈惠堂合影

张澜接管慈惠堂的实践创新

1942年,张澜接管成都慈惠堂后,进行了一系列开创性的改革。他提出“当自家儿女关心”的办堂理念,创造性地实施“教养与生产并重”的方针,使这个传统慈善机构焕发新生。

在具体实施上,慈惠堂设立了五大机构:育婴堂收容弃婴,待其长至七八岁时,男孩送入“孤贫儿童工读所”,以读书为主,辅以做工;女孩则进入“女童教养所”,学习读书、刺绣、织布等手工艺。此外还设有“养老院”照顾孤寡老人,“瞽童习艺所”教授盲童吹拉弹唱等技艺。

图注:成都慈惠堂培根火柴厂注册商标

张澜特别重视职业技能培养,在堂内开设了纺织、缝纫、木工、印刷等工场。学生半天学习文化知识,半天参加生产劳动,所得收入用于补贴办学经费。这种“以教养教、以教促养”的模式,既解决了战时经费短缺问题,又培养了学生的自立能力。

建华中学的办学特色

1938年冬,张澜在南充创办私立建华中学,提出“建华先建人”的办学理念。在建校之初,他就确立了三大办学原则:

首先,坚持“德育为先”。将爱国主义教育贯穿于日常教学中,每天早操都要唱抗日歌曲,节假日组织学生到街头巷尾宣传救亡图存。其次,倡导“民主办学”。反对国民党的“党化教育”,允许中共教员使用自编教材讲授马列理论。第三,注重“知行合一”。组织学生成立各种进步社团,创办救亡壁报,开展时事讨论。

学校图书馆大量购进进步书刊,中共地下党员和进步教师经常组织学生座谈时事,举办演讲会。这种开放、民主的办学氛围,使建华中学成为川北地区著名的“民主堡垒”。

图注:张澜与私立建华中学毕业学生合影

教育实践的创新价值

张澜在慈惠堂和建华中学的实践,体现了其教育思想的三个核心:

在慈惠堂,他实现了慈善事业向现代教育的转型,将传统“养济”观念提升为“教养结合”的现代教育模式。在建华中学,他构建了“德育为先、民主办学、学以致用”的完整教育体系。

这两大实践相辅相成:慈惠堂着重解决战时难童的生存与教育问题,建华中学则致力于培养抗战建国人才。它们共同构成了张澜教育救国实践的完整图景,为战时教育提供了成功范例。

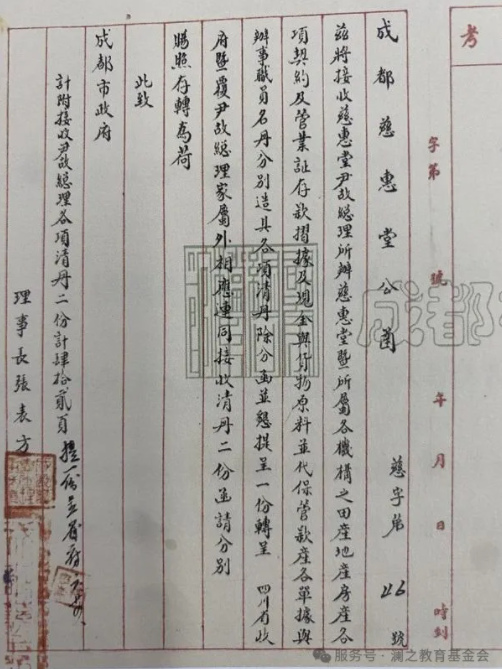

图注:成都慈惠堂理事长张澜致成都市政府(1943年6月18日)

张澜的教育实践启示我们:教育必须与时俱进,既要传承优秀传统,又要勇于创新;既要注重知识传授,更要培养家国情怀。在新时代,我们更应发扬张澜“教育为民”的精神,推动教育事业高质量发展。

文章来源:【第二届张澜生平与思想学术研讨会】——《从民教馆、建华中学到慈惠堂:张澜抗战期间教育救亡实践探究》作者马玉竹

返回列表2025-03-11

2025-07-24

2025-07-31